Grünwinkel

Grünwinkel ist der einzige Karlsruher Stadtteil, auf dessen ehemaliger Gemarkung aufgrund zahlreicher Grabungsfunde eine römische Siedlung nachgewiesen werden konnte. Die Römer haben sich danach zwischen dem ersten und zweiten nachchristlichen Jahrhundert auf einer von einer Albschleife gebildeten Halbinsel des Hochgestades in der Gegend der heutigen Albsiedlung niedergelassen. Zu den wertvollsten Funden, die bereits in den 1920er-Jahren bei der Erbauung der damaligen Gartenvorstadt Grünwinkel zutage traten, zählen ein Weiherelief der in die römische Götterwelt übernommenen keltischen Unterweltgottheiten Sucellus und Nantosuelta (heute im Badischen Landesmuseum) und ein römischer Ziegelofen auf einem Grundstück in der Silcherstraße, der vor Ort konserviert werden konnte.

Nach dem Untergang des römischen Imperiums blieb diese Region für viele Jahrhunderte unbesiedelt. Als Kregenwinkel wird der Ort 1468 erwähnt. Der Name "Kreyenwinkel" taucht in den Urkunden erst im 16. Jahrhundert auf. Es war damit der Winkel gemeint, den die Alb hier bildete und bei dem sich wohl besonders viele Krähen aufhielten. Dort lag auch ein herrschaftlicher Gutshof, mit dem 1583 der Fürstlich Markgräfliche Kammerrat und Burgvogt zu Scheibenhardt, Adam Ginth belehnt wurde. Mit dem Hof war ein besonderes Fischerei- und Jagdrecht verbunden. Er umfasste 100 Morgen Land, auf dem 100 Schafe weideten. Außerdem durfte auf dem Hof eine Herberge mit Weinausschank betrieben werden. Ein richtiges Dorf entstand hier aber erst im beginnenden 18. Jahrhundert.

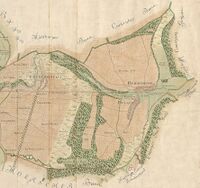

Markgräfin Sibylla Augusta von Baden-Baden wollte die badischen Hofgüter nach der in ihrer böhmischen Heimat üblichen Praxis bewirtschaften lassen. Dazu ließ sie auch von dort Arbeitskräfte heranziehen. In Grünwinkel bildete sich eine Arbeiterkolonie von 18 Familien aus Einheimischen und Menschen mit böhmischer Herkunft. Da Grünwinkel bis dahin keine eigene Gemarkung hatte, sondern innerhalb des von Bulach und Daxlanden gemeinschaftlich genutzten Banns lag, mussten beide Dörfer 1714 insgesamt 80 Morgen Feld an die junge Ansiedlung verpachten, um ihr das Überleben zu sichern. Außerdem wurde es den Grünwinkler Bauern gestattet, ihr Vieh zur Weide in Bulacher und Daxlander Waldungen zu treiben und dort auch in beschränktem Umfang Brenn- und Bauholz zu schlagen, was bald zu Streitigkeiten führte. Sie konnten erst beendet werden, als Grünwinkel 1784 endlich seine eigene Gemarkung erhielt, wozu Bulach und Daxlanden wiederum Gebiete abtreten mussten. Der Spaten im Wappen der Gemeinde, das im 18. Jahrhundert auf Dokumenten bereits als Ortssiegel Verwendung fand, soll sicherlich die mühevolle Urbarmachung dieses Landes symbolisieren.

Die Startschwierigkeiten der jungen Gemeinde brachten es mit sich, dass ihre Bewohner zunächst in sehr bescheidenen Verhältnissen leben mussten. Die Verhältnisse besserten sich nur allmählich durch neue Anbaumethoden in der Landwirtschaft, vor allem aber durch den neu eingeführten Kartoffelanbau. Im Verlauf des 19. Jahrhunderts gelangte der Ort sogar zu einem gewissen Wohlstand, da sich neue Erwerbsmöglichkeiten auftaten. So entschloss sich die badische Landesherrschaft 1787 dazu, ihr Hofgut zu verkaufen, da die Verpachtung nicht mehr genug abwarf. Wollten die dort bereits vorhandene Salpeter- und Essigsiederei nebst einer kleinen Brauerei unter der Regie des neuen Eigentümers, des Rentkammerrats Reinhard, nicht so recht aufblühen, so kam es nach der Übernahme des Anwesens durch die Familie Sinner zu einem ungeahnten Aufschwung. Das Unternehmen entwickelte sich zum damals größten in der Nahrungsmittelbranche. Ende des 19. Jahrhunderts wurden die imposanten Brauereigebäude errichtet, die durch ihre Ausmaße heute noch für das Ortsbild bestimmend sind. 1911 zählte die Sinner AG 500 Beschäftigte. Aber auch in anderen Karlsruher Industriebetrieben sowie in den Fabriken an der Bannwaldallee fanden die Grünwinkler nun Arbeit, zumal seit 1890 die Lokalbahn von Durmersheim in die badische Residenz durch den Ort führte, die auch einer damals dort erbauten Gaststätte den Namen gab. Die immer enger werdende Anbindung an die Großstadt Karlsruhe führte dann schließlich 1909 zur Eingemeindung innerhalb einer Eingemeindungswelle, die damals auch Beiertheim, Daxlanden, Rintheim und Rüppurr betraf.

Für die Stadt Karlsruhe bestand nun die Möglichkeit, sich auch baulich auf den hinzugewonnenen Gemarkungsflächen auszudehnen. Als erste, dem alten Bulacher Ortskern benachbarte Siedlung, entstand seit 1922 die bereits erwähnte Albsiedlung nach dem Vorbild der Gartenstadt Rüppurr. Hierher war schon 1913 die alte Grünwinkler Kapelle versetzt worden, die an ihrem alten Standort in der Durmersheimer Straße dem zunehmenden Verkehr im Wege gestanden hatte. Als Albkapelle bildet sie nun im Albgrün einen markanten Blickpunkt.

1932 wurde in Holzbauweise die Hardecksiedlung nördlich der Pulverhausstraße errichtet. Den Siedlern sollte hier die Möglichkeit gegeben werden, ohne Eigenkapital, aber in Eigenhandbau den Traum von den eigenen vier Wänden zu verwirklichen. Wenig später wurde auch der Siedlungsbau auf dem ehemaligen Gewann Heidenstücker vorangetrieben.

Es entstanden hier ähnliche Einfamilienhäuser, allerdings nun in der Bauweise aus Stein. In der Nachkriegszeit wurde die Heidenstückersiedlung auch mit Mehrfamilienhäusern wesentlich ausgeweitet, was zu einem enormen Anstieg der Bevölkerungszahl im Stadtteil führte. Dadurch wurden neue Versorgungseinrichtungen notwendig. Noch vor dem Zweiten Weltkrieg wurde die Grund- und Hauptschule an der Hopfenstraße errichtet, denn das alte Schul- und Rathaus an der Durmersheimer Straße reichte nicht mehr für die größer gewordenen Schulklassen aus. Ausgerüstet mit modernen Luftschutzkellern war das neue Unterrichtsgebäude schon auf die kommende Bombardierung vorbereitet worden. Die Kriegszerstörungen betrafen dann in Grünwinkel vor allem die Industriebauten und teilweise die Wohnbebauung in den Siedlungen. In den fünfziger Jahren entstand südlich der Pulverhausstraße die moderne St. Josefskirche für die größer gewordene katholische Gemeinde. Der protestantische Bevölkerungsanteil in Grünwinkel, dessen Bewohner früher fast ausschließlich katholisch waren, wuchs ebenfalls stetig. Für sie und die Daxlander Protestanten wurden die Thomaskirche in der Albsiedlung und die Stephanuskirche in der Heidenstückersiedlung errichtet. Ergänzt werden diese heute durch zwei Freikirchen im Industriegebiet beim Westbahnhof, dem Missionswerk mit seiner monumental errichteten Kuppelkirche und dem ICF Karlsruhe, der sein Domizil in einer zur Eventlocation umgebauten Fabrikhalle der früheren Kunstwollfabrik Vogel & Schnurmann hat. Das ehemalige Kesselhaus in deren Nachbarschaft beherbergt heute einen gehobenen Gastronomiebetrieb.

Der Zuzug von Siedlern hat auch eine kulturelle Bereicherung des Vereinslebens bewirkt. Neben den traditionellen Vereinen wie dem schon 1910 gegründeten Fußballverein oder dem gleichaltrigen Kleintier- und Geflügelzuchtverein, der Freiwilligen Feuerwehr und einem Gesangverein entstanden auch Kleingarten- und Sportvereine in den Siedlungen. Große Popularität hat vor allem das alljährlich im Sommer im Engelgarten durchgeführte Grünwinkler Hahnenfest gewonnen. Das Gasthaus zum Engel entstand 1810 aus einer ehemaligen Ziegelei. Hier hat seit über 40 Jahren das Volkstheater D'Badisch Bühn sein Domizil und erfreut sich mit seinen humorvollen, in Karlsruher Mundart aufgeführten Bühnenstücken schon lange großer Beliebtheit. Der schon 100 Jahre alte Bürgerverein kümmert sich im Benehmen mit der Stadt Karlsruhe um wichtige Anliegen der Stadtteilentwicklung. So setzte er sich für die Erweiterung des Friedhofs und ein neues Wohnquartier im Albgrün, das neue Seniorenzentrum auf dem Brauereigelände in der Hopfenstraße sowie schon 1983 für die Errichtung des Krähenbrunnens an der Ecke Durmersheimer/Zeppelinstraße ein. In jüngster Zeit soll im Rahmen eines Stadtteilentwicklungsplan auch das Industriegelände am Westbahnhof aufgewertet werden.

Im Gegensatz zu dem idyllisch und ländlich wirkenden Ortsbild von Grünwinkel noch zur Zeit der Eingemeindung weist der Stadtteil heute recht heterogene Strukturen auf. Dazu haben nicht zuletzt der Ausbau der Verkehrswege mit den Brückenbauten und der hier vorgestellten drei Siedlungen beigetragen. Hatte der Vorort 1909 gerade einmal 2.000 Bewohner, so zählen die Statistiker 2025 in dem Stadtbezirk über 11.000 Einwohner.

Quellen

Datenbank der Karlsruher Kulturdenkmale: Grünwinkel; "Grünwinkel: von Vogel-Kult bis Industrie-Charme", Artikel im Onlinemagazin Karlsruhepuls; "Relikt aus Zeiten der Industrialisierung: Karlsruhe will Westbahnhof wiederbeleben", Artikel vom 17.5.2018 auf ka-news (Zugriff jeweils am 3. April 2025).

Literatur

Manfred Fellhauer/Manfred Koch/Gerhard Strack (Hrsg.): Grünwinkel. Gutshof, Gemeinde, Stadtteil, Karlsruhe 2009 (dort weitere Literatur- und Quellenhinweise).