Bulach

Bulach wird 1193 in einer Urkunde des Papstes Coelestin III. erstmals erwähnt. Er bestätigte darin dem Kloster Frauenalb den Besitz einer Mühle in "Bulande". Da diese Mühle später in Bulach nicht mehr erwähnt wird, wird angenommen, dass es sich dabei um die später auf Daxlander Gemarkung befindliche Appenmühle handelte. In der heutigen Namensform tauchte das Dorf erst im 14. Jahrhundert auf, als die Familie Trigel von Öwisheim ihren Hofbesitz in Bulach, den sie als Lehen der badischen Markgrafen innehatte, an den Ritter Eberhard von Gertringen verkaufte.

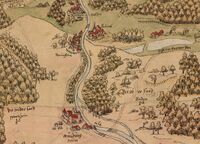

Die älteste Ansicht des Ortes ist auf einer Panoramakarte des 16. Jahrhunderts zu sehen, die die Bauernhäuser als Haufendorf rund um die 1388 erstmals erwähnte St. Cyriakus-Kirche zeigen. Der Wandel des Ortsbildes zum Straßendorf hat sich erst im 17. und im 18. Jahrhundert vollzogen, zunächst nach den Zerstörungen des Dreißigjährigen Krieges (1618-1648) und später nach dem Pfälzischen Erbfolgekrieg, in dem 1689 auch die benachbarten Städte Ettlingen und Durlach vollständig zerstört wurden. Infolge einer Erbteilung war die Markgrafschaft 1535 getrennt worden und Bulach kam zum baden-badischen Landesteil und blieb damit katholisch. Dies traf auch auf seine jenseits der Alb gelegene Filialgemeinde Beiertheim zu.

Im 18. Jahrhundert entstanden die unter Denkmalschutz stehenden Fachwerkhäuser an der damaligen Hauptstraße, der heutigen Litzenhardtstraße. Auch die Kirche wurde damals schon erweitert, zumal die Beiertheimer, deren Kirche zu klein und baufällig war, immer noch nach Bulach zum Gottesdienst kamen. Allerdings musste Bulach 1784 einen Teil seiner Gemarkung an das neu entstandende Dorf Grünwinkel abtreten.

1835 erbaute Heinrich Hübsch, der Architekt des Großherzoglichen Hoftheaters, der Kunsthalle und des Botanischen Gartens, an der Stelle des alten Gotteshauses die neue monumentale St. Cyriakus-Kirche mit einem hohen Kirchenschiff und den beiden Türmen am Chor, die dem Ortsbild von Bulach ein völlig neues Gesicht gaben und die heute von erhöhten Standorten noch weithin sichtbar ist. Im frühen 19. Jahrhundert erbauten Friedrich Weinbrenner im Nordwesten der Gemarkung außerdem ein Pulvermagazin, das der späteren Pulverhausstraße den Namen gab, und sein Schüler Friedrich Arnold die Militärschwimmschule an der Alb, an die heute noch der Schwimmschulweg erinnert.

Die ökonomischen Grundlagen des Dorfes hatten in früheren Zeiten fast ausschließlich Ackerbau und Viehzucht gebildet. Mit der Stadtgründung von Karlsruhe kam ein weiterer Erwerbszweig hinzu. Die Karlsruher Bürgersfrauen gaben ihre Wäsche zum Waschen und Bügeln nach Bulach. Die Bulacher Frauen verschafften sich so schon im Verlauf des 19. Jahrhunderts einen guten Nebenverdienst. Außerdem waren die großen Albwiesen am Dorfrand sehr gut zum Bleichen der Wäsche geeignet. Aus diesen Anfängen entwickelten sich in der Kaiserzeit regelrechte Industriebetriebe wie die Waschanstalten Icken, Mehr, Roll und Fuhs, die noch in der Nachkriegszeit arbeiteten. Bis auf die Waschanstalt Roll, die heute die Ateliergemeinschaft Neue Schule beherbergt, wurden die genannten Betriebe abgerissen, als von 1966 bis 1988 entlang der Alb die Südtangente gebaut wurde. Dieser Verkehrsader mussten auch das traditionsreiche Gasthaus zur Schäumenden Alb und eine kleine überdachte Holzbrücke weichen, die aber in der Günther-Klotz-Anlage eine neue Verwendung fand.

Im alten Ortskern waren noch in der Kaiserzeit das imposante Rathausgebäude und eine neue Schule entstanden. 1892 wurde das Gewann an der Bannwaldallee (früher Bannwald) an die Stadt Karlsruhe abgetreten, später Gelände zur Erbauung des Rheinhafens. Hier wurden nun zahlreiche Industriebetriebe errichtet, die auch den Bulachern und Bulacherinnen Arbeit verschafften, so dass sie ihre Landwirtschaft nur noch im Nebenerwerb betrieben. Im Ersten Weltkrieg übernahm die Stadt Karlsruhe die Stromversorgung des Dorfes. Die Verflechtungen mit der benachbarten Großstadt wurden immer enger, was dann 1929 fast zwangsläufig zur Eingemeindung des damals 2.450 Einwohner zählenden Dorfes führte. Drei Jahre zuvor war noch die Gemarkung Scheibenhardt mit dem dort in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts errichteten Jagdschloss dem Dorf einverleibt worden.

Mit der Eingemeindung Bulachs gewann die Stadt Karlsruhe wertvolles Bauland, was sich in der Nachkriegszeit auszahlen sollte. Westlich des alten Dorfkerns wurde die neue Siedlung Oberreut gebaut, die zunächst Bevölkerung aus dem Dörfle aufnehmen sollte, die wegen der Altstadtsanierung umgesiedelt werden musste. Später wurde Oberreut wesentlich ausgebaut und zu einem eigenen Stadtteil, der heute mit 9.500 Einwohnern mehr als dreimal so viele Einwohner zählt wie Bulach selbst. Auf bisher freigebliebenen Gemarkungsflächen zwischen Landgraben- und Laurentiusstraße entstand aber auch dort eine neue Wohnbebauung. Im alten Dorfkern wurde 1950 das kriegsbeschädigte Rathaus renoviert und 1954 die durch Bomben zerstörte Schule an der Grünwinkler Straße wieder aufgebaut. 1988 konnte hier mit dem Bau einer Sport- und Mehrzweckhalle endlich eine alte Forderung aus dem Eingemeindungsvertrag umgesetzt werden. Der schon Ende des 19. Jahrhunderts an die südliche Litzenhardtstraße verlegte Friedhof wurde bis in die jüngste Zeit wesentlich erweitert.

Den Erweiterungsmöglichkeiten setzte allerdings die Verkehrsentwicklung Grenzen. Durch die Erbauung der West- und der Südtangente konnte zwar der Durchgangsverkehr aus der Ortsmitte herausgenommen werden, zugleich entstand damit aber auch die Einschnürung des Stadtteils durch die neuen Verkehrsadern und die Bahnanlagen. Über dem Edeltrudtunnel wurde eine Grünanlage aufgeschüttet, die Bulach und Beiertheim vor Verkehrslärm schützen soll, aber auch zu einem beliebten Naherholungsziel wurde. Eine Verkehrsverbindung unter dem Edeltrudtunnel wurde mit dem Bulacher Loch geschaffen, das die beiden Vororte über die Litzenhardtstraße miteinander verbindet, die zudem über eine neue Albbrücke führt, die mit auf Pylonen sitzenden Katzenfiguren künstlerisch ausgestaltet wurde.

Am Ortseingang von Bulach wurde 1996 in der Nähe der ehemaligen Wäschereigebäude der vom örtlichen Bürgerverein aus Spendengeldern finanzierte Wäscherinnenbrunnen errichtet, der an das alte Bulacher Gewerbe erinnern soll. Seit 2015 findet außerdem jährlich der Wäscherinnenlauf statt, an dem entsprechend kostümierte Frauen aus Bulach und Karlsruhe teilnehmen. Mit mehreren Sportvereinen, einer freiwilligen Feuerwehr und zwei Gesangvereinen verfügt das Stadtviertel über ein lebendiges Vereinswesen, das sich auch in vielen Festveranstaltungen im Jahresverlauf dokumentiert. Alle zwei Jahre veranstalten die heute statistisch zu einem Stadtteil zusammengefassten früheren Dörfer Beiertheim und Bulach einen gemeinsamen Bürgerbrunch an wechselnden Plätzen im Freien. Seit 1957 dient das auf der anderen Seite der Alb in Beiertheim gelegene ehemalige Stephanienbad als Paul-Gerhardt-Kirche auch den Bulacher Protestanten als Gotteshaus, nachdem es schon vor dem Zweiten Weltkrieg mit Unterbrechungen dafür genutzt wurde.

Quellen

Datenbank der Karlsruher Kulturdenkmale, hier Beiertheim-Bulach, https://web1.karlsruhe.de/db/kulturdenkmale/index.php?stadtteil=Beiertheim-Bulach&vid=130; Karlsruhepuls Onlinemagazin: Beiertheim-Bulach, https://karlsruhepuls.de/beiertheim-bulach/ (Zugriff jeweils am 23. Februar 2025).

Literatur

Peter Pretsch: Karlsruher Stadtteile Bulach, Begleitheft der Ausstellung der Stadtgeschichte im Prinz-Max-Palais zur 800-Jahr-Feier, Karlsruhe 1993; Herbert Maisch: Bulacher Ortschronik. Vom Kirchdorf am Wald zum Stadtteil an der Autobahn, Karlsruhe 1993; Manfred Koch: Carlsruher Blickpunkte: Zwei Katzen über der Alb, in: Blick in die Geschichte Nr. 134 vom 18. März 2022, https://stadtgeschichte.karlsruhe.de/stadtarchiv/blick-in-die-geschichte/ausgaben/blick-134/blickpunkt-zwei-katzen (Zugriff am 23. Februar 2025).