Badische Presse

In Karlsruhe erschien vor der Machübertragung auf die Nationalsozialisten 1933 eine Vielzahl von Zeitungen, zu denen die Badische Presse gehörte, die auf die am 18. April 1885 gegründete Badische Dorfzeitung zurückging, dann bald Neuester Badischer Landesbote hieß und am 1. Mai 1886 als Kleine Presse unter der Redaktion von Karl Raupp (vorher Gustav Höcker und Ludwig Krapf) weitergeführt wurde. Sie galt als nationalliberal.

Am 11. März 1888 erschien dann die erste Ausgabe der Badischen Presse. Der Erfolg stellte sich ein, als Ferdinand Thiergarten, Besitzer der gleichnamigen 1874 gegründeten Buchdruckerei, die Zeitung zum 1. März 1891 übernahm. Auch die Einstellung des Chefredakteurs Albert Herzog 1893 wirkte sich positiv aus, so dass die sich selbst als gemäßigt liberal bezeichnende Zeitung zur auflagenstärksten Karlsruher Zeitung wurde. Herzog wurde 1908 zu einem Jahr Gefängnis verurteilt, weil er in einem Artikel zwei Jahre zuvor bezweifelt hatte, dass der Jurist Carl Hau seine Schwiegermutter ermordet habe. Da darin eine Herabwürdigung der Richter gesehen wurde, kam es zur Anklage. Von den zwölf Monaten Haft musste Herzog vier verbüßen.

Die Badische Presse überflügelte rasch die nationalliberale Parteizeitung Badische Landeszeitung, die sie zum 1. Juni 1922 ankaufte und deren Namen fortan im Untertitel führte. Die Badische Presse unterstützte in der Weimarer Republik zunächst die linksliberale Deutsche Demokratische Partei (DDP), dann eher die rechtsliberale Deutsche Volkspartei (DVP).

Schon vor dem Ersten Weltkrieg hatte sie 1911 eine Auflage von 35.000 Exemplaren, die in der Weimarer Republik auf über 50.000 anstieg. Damit lag sie um mehr als das Doppelte über der zweitstärksten in Karlsruhe erscheinenden Zeitung, dem sozialdemokratischen Volksfreund. Besitzer war inzwischen Bruno Thiergarten, der noch als Bruno Schultz - den Namen Thiergarten nahm er später an - nach dem Tod von Ferdinand Thiergarten am 15. Mai 1919 den Verlag übernommen hatte.

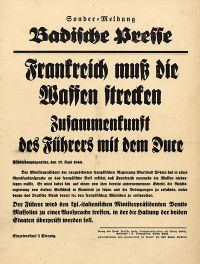

Die Auflage, die 1932 noch bei 54.000 Exemplaren lag, ging nach der nationalsozialistischen Machtübernahme innerhalb eines Jahres um ein Drittel zurück. Der Verlag geriet durch unternehmerische Fehler, überteuerte Immobilienkäufe und einen aufwendigen Lebensstil des Verlegers in eine immer stärkere finanzielle Schwierigkeiten. So war Bruno Thiergarten gezwungen, die Badische Presse 1934 an die Südwestdeutsche Druck und Verlagsgesellschaft zu verkaufen, die zu 60 Prozent dem Buchdruckereibesitzer und Mitglied der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei (NSDAP) Karl Fritz und zu 40 Prozent dem Führer-Verlag gehörte. Die Zeitung musste ihr Verlagsgebäude an der Ecke Zirkel/Lammstraße, in dem sie seit 1898 nach dem Umzug aus der Karlstraße 27 residierte, für das NS-Organ Der Führer räumen und zog in die Karl-Friedrich-Straße 6. 1936 ging die Zeitung an den Grenzmark-Druckerei und Verlag GmbH in der Waldstraße 28 über, die später zum NS-Verlag Franz Eher Nachfolger GmbH gehörende Herold Verlagsanstalt überging. Neben politischen Gründen sollen aber auch wirtschaftliche Schwierigkeiten Thiergartens dafür verantwortlich gewesen sein. Die Badische Presse beanspruchte zwar, weiterhin eine bürgerliche Zeitung zu sein, war aber dennoch bald weitgehend gleichgeschaltet und war spätestens nach dem Verkauf an die Herold Verlagsanstalt eine "verdeckt nationalsozialistische" Zeitung. Am 30. März 1944 erschien die letzte Ausgabe der Badischen Presse, deren Namen heute im Untertitel der Badischen Neuesten Nachrichten weiterlebt.

Der Verlag in der Waldstraße 28 existierte nach dem Krieg weiter unter dem Namen Badische Presse. Grenzmark-Druckerei und Verlag. Hier wurde 1947 bis 1949 die Süddeutsche Allgemeine Zeitung gedruckt, ab 1950 die Allgemeine Zeitung (AZ). Bruno Thiergarten- Schultz klagte nach dem Zweiten Weltkriegs auf Rückerstattung Firma, da der Verkauf 1933 auf maßgeblichen Druck des NS-Gauleiters und Reichstatthalters Robert Wagner weit unter Wert erfolgt sei, und erhielt teilweise Recht. Von dem Streitwert, der bei einer Million DM lag, bekam die Familie Thiergarten 39 Prozent zugesprochen.

Quellen

StadtAK 8/Ze 7 http://digital.blb-karlsruhe.de/blbz/zeitungen/periodical/titleinfo/2411029 (Zugriff am 23. März 2016); Chronik der Haupt- und Residenzstadt Karlsruhe für das Jahr 1886, Jg. 2. Im Auftrag der städtischen Archivkommission bearbeitet, Karlsruhe 1887, S. 40, Band zum Download (PDF) (Zugriff am 14. September 2022); Albert Herzog: Ihr glücklichen Augen. Ein Karlsruher Journalist erzählt aus einem Leben, Karlsruhe 2008.

Literatur

Ernst Otto Bräunche: "Schon wieder eine neue Zeitung!" Ein Überblick zur Entwicklung der Presselandschaft in Karlsruhe seit dem 18. Jahrhundert, in: Manfred Koch (Hrsg.): Bewegte Zeiten. Beiträge zur Karlsruher Geschichte, Ubstadt-Weiher 2022, S. 187-216 (= Forschungen und Quellen. Schriftenreihe des Stadtarchivs Karlsruhe Bd. 21); Hubert Doerrschuck: Vom "Blätterwald" zum "Einzelblatt". Kleine Geschichte des Karlsruher Zeitungswesens, in: Blick in die Geschichte. Karlsruher stadthistorische Beiträge Bd. 1, 1988-1993, Karlsruhe 1994, S. 32-35, Buch zum Download (PDF) (Zugriff am 14. September 2022); Konrad Dussel: Pressebilder in der Weimarer Republik: Entgrenzung der Information, Münster 2012. S. 93-94 (= Kommunikationsgeschichte Bd. 29); Konrad Dussel: Die Nazifizierung der deutschen Presse. Eine Fallstudie am Beispiel der Presse Badens 1932 bis 1944, in: Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins (ZGO) 161, 2013, S. 427-456 http://www.boa-bw.de/bsz469296682.html (Zugriff am 3. August 2016); Ludger Syré: Digital stöbern. Karlsruher Zeitungen als Geschichtsquelle, in: Badische Heimat 2/2016, S. 207-224; Sibylle Peine: Pioniere, Diven, Hasardeure. Die schillernden badischen Unternehmerfamilien Thiergarten und Utz, Ahrensburg 2024; Badische Presse, in Wikipedia https://de.wikipedia.org/wiki/Badische_Presse(Zugriff am 18. März 2025).